本来3月份就写过一篇小文,想来想去没发;近日这个话题又热起来了,重新编辑一下,发一发,也算蹭蹭热度吧。

近日某上市公司公告,宣布因税收政策原因导致停工停产,一时沸沸扬扬,各路大神对此解读颇多。梳理一下相关文件规定,复盘一下应对过程,探讨一下企业税务管理得失,公诸同好。

一、证明了”重芳烃衍生品“这个概念成立,就一定能不征税吗?

为什么要急赤白脸的质疑税总的文件呢?即便证明了重芳烃衍生品这个概念成立,证明了重芳烃衍生品不属于重芳烃,企业就一定能不征税吗?

消费税领域有一个连续生产的概念,以应税消费品连续生产应税消费品的,在最后应税消费品征税;以应税消费品连续生产非应税消费品的,在投入环节征税。【见条例第四条】

那么目前为止,即便企业的所有陈述全部成立,请问贵司是用什么材料生产的”重芳烃衍生品“呢?所投入的材料要不要判断一下是否需要缴纳消费税呢?

税务应对首要的就是要规划好路径和策略的,需要考虑的不仅是成功后的收益,也必须评估成功后的连带反应。

二、2023年11号公告到底规定了什么?

财政部、税务总局2023年6月30日总局发布了11号公告,对《成品油征税范围注释》进行了调整,明确了几个具体石油化工产品的税目归属,结合早前文件来看,并未对消费税的征税范围进行重大调整。

石油化工是一个很复杂的工业体系,这是一个非常专业的化工领域。按照通解石油化工主要以原油或其他原料(主要是生物油,也就是地沟油)进行化工冶炼,通过催化、裂解、提取,分离出不同用途的化工产品。

一个相对通俗的解释是原油,经过催化、裂解、蒸馏、萃取等一系列化工工艺之后,最上层分离出各种燃料油和成品油,次之是各类润滑油和溶剂油、介质油,再后面提取剩余物一般不再细分(石脑油);最下层产出固体或半固体的是沥青。

随着工业技术的进步,每个层级的产品也可以进一步分离提取更具价值的化工产品,比如石脑油本来是个大杂烩,涵盖了不再细分的所有有提取剩余物,如果工艺进步可以进一步分离出应用价值更高的产品;再比燃料油可以进一步分离出汽油、柴油、航空燃油等。

我国消费税税目最早只有柴油和汽油;2006年后归置于成品油税目之下,并扩展为:石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油纳入征税范围,到2013年规定石油工业产品除”汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油和燃料油“以外的产品,视同石脑油征收消费税;符合条件的,不征消费税。当然沥青单独除外,不征消费税。【详见税务总局公告2012年47号】

至此,基本上石油化工冶炼产出品,全部涵盖在消费税税目范围之内,沥青不征、符合条件的燃料油和复合条件的石脑油不征(或免)。当然石脑油是个筐,各种目前尚未进一步细分的石油工业产品都可以装在这里。

需要注意的是,序时来看,2012年11月发布的2012年47号公告,当时同样被认为是扩大了消费税征税范围,总局办公厅曾做了说明:一些石油炼化企业将属于应征消费税的油品采取变换名称的方式,以化工产品的名义对外销售。一些商贸企业购进非应税产品后再采取变名的方式转换成应税产品销售。这样就造成了管理上的漏洞,让一些企业有机,逃避缴纳消费税,为了堵塞这种漏洞,国家税务总局相继发布47号和50号公告,从产品的实质出发,采取让企业自证为非消费税应税产品的办法,做到成品油消费税的应收尽收 。

2013年2月,某石化龙头曾发内部指引文件贯彻《47号公告》称:47号公告并没有扩大成品油消费税征税范围,化工产品仍不属于成品油消费税应征范围;此外,裂解C5、裂解C9、C10重芳烃等 30类石油化工产品暂不申报消费税。但该文件仅是一个企业内部文件,肯定不具有公开执行效力了;

嗣后2013年9月,总局发布2013年50号公告,调整了“不征税”化工产品备案程序和范围。

易言之,为了堵塞化工企业采取变名销售方式规避消费税,在2012年消费税征管规则就已经调整为:生产环节全部的成品油石化产品均应纳入消费税税目范围,但是符合条件的,经过备案、认证之后可以不征消费税,47号文件是征收管理范围扩大而非实质征税范围扩大。

石油化工的产出产品结构结合成品油的税目结构看,11号公告又对成品油各子目归属进行了重新划分。这也是我国石油工业技术进一步后,能够生产、提取出更多更加精细化的化工产品之后对征管技术提出的新要求,是在调整税收口径以匹配我国石油工业生产能力。书面语言这叫做,调整税收政策以适应生产力的发展。往具体了说,这是财政部和税务机关在行使税收征收管理权限,而不是扩大征税范围。

三、企业怎么做的?

通过公开资料检索,企业多次发布公告和召开投资者关系会,其主要观点如下:

- 企业认为11号公告对消费税征税范围做了扩大调整;

- 企业认为11号公告无权对《征税范围注释》进行调整。

- 企业认为因政策调整导致其从7月1日至2024年3月份多交税款5亿元,肯导致亏损;

- 企业组织专业的会计师和律师团队就财政部和税务局是否有权扩大消费税征税范围进行了研判。

- 从企业的公开资料看,应当可以推定,企业此前并不认为重芳烃衍生品需要缴纳消费税,并且通过备案、认证之后才可以不征消费税。

- 企业还认为别人家的重芳烃衍生品不纳消费税,我们家的也不应该缴纳。

税务管理服务中还经常会遇到一种情况,老板说:标杆公司的某业务免税了,我就要免税。而事实上免税的原因很多,有些是需要履行必要程序才免;有些是需要特定身份才免;有些是需要用合同限定为特定业务关系(权利义务关系)才免。自己抄作业没抄到精髓,能怨税务同仁执法严苛吗?能怪税法是的是暴政恶法么?考场上看到学霸开始涂答题卡,你也跟着开始涂;别人涂完了,你也涂完了;学霸能考100分,你乱涂的就一定得100分吗?须知,做完了不一定是做好了;对标对的是标杆企业的业务实质以及业务中权利义务关系的变动,而不是形式。

结合企业的相关公告和公开资料,主要舆论一直在将企业经营与税收政策做对立比较。而事实上,税收征管是国家税权的体现;是对企业经营业务和经济事项进行的事后评价,并进一步厘定是否触发纳税义务以及纳税多少。既然是对经营事项的时后评价,那么企业经营盈亏状况也不应该作为衡量一个税收政策的标准。经济鼓励政策、引导政策,才是评价政策之于营商环境的关键内容。

书上说,社会主义市场经济的原则在于自由、平等、公平、公正。如果一个企业的商业模式和盈利模式就是建立在产业政策之上的,我们会说企业享受到了制度红利;同样,如果因为产业政策调整,导致原有的商业逻辑不再成立,这时该做出调整的是企业的经营决策,调整商业模式以积极应对市场环境的变化;而不是又哭又闹,制造对立情绪。

我们说,大禹治水,宜疏不宜堵;但也应看到,大禹治水是随山浚水,因势利导。假如企业经营是水;那么产业政策就是山;如果经营过程的边界、界限都不存在,那是大水漫灌,那是黄泛区。 那是在制造更多的不公平。

市场中的主体都应该是理性人,能够根据政策、环境做出合理的判断并调整自己的业务模式,而不是养不大的巨婴。企业有权调整自己的商业模式;也要为自己的经营结果负责;而不是撒泼打滚,裹挟舆论,这也不是新公司法提倡的“完善中国特色现代企业制度,弘扬企业家精神”。

最近有个ESG概念很火,财政部也发布了《企业可持续披露基本准则》的征求意见稿,社会达人说,未来上市公司离开了ESG报告寸步难行。可是,如此企业管理下,不知道这家企业能否取得ESG认证,将来需要向公众披露ESG报告时,如何处理?也花钱买吗?

现代企业制度这个提法至少有三十年了,那么如何管理更新经营策略、业务模式,商业逻辑价值链,使之适应不断更新的“百年未有之变局”,才是企业经营的立身所在。 而如何帮助企业在不断更新的制度、政策、经济环境中寻找最优的价值地图,以及利用经验帮助企业在实际经营中找到最佳实践的路径,才是我们广大提供乙方服务得同仁们努力的方向。

四、税局做了什么

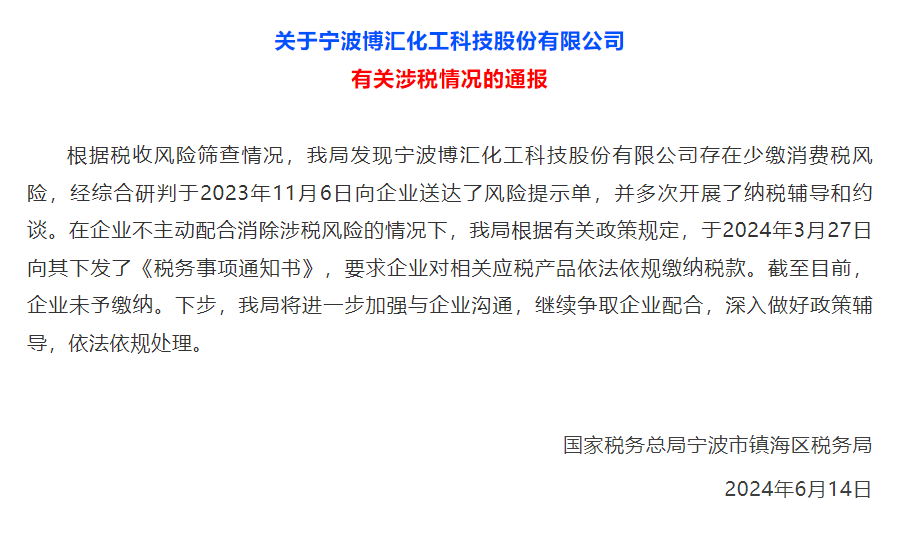

公开资料看,当地主管税局在2023年3月27日对企业下发了税务事项通知书。6月14日晚,税局发布了企业有关涉税问题的通报。

通报显示,企业和税务机关一直保持沟通,23年11月对企业送达了风险提示,嗣后未能沟通一致,相关涉税风险也未能消除,于24年3月下发了税务事项通知。

从执法角度看,从2023年7月1日政策调整,到2023年11月进行风险提示和指导;再到2024年一季度末送达税务事项通知;执法进度稍慢,涉及到一个影响力巨大的企业,多给企业预留一些缓冲,尚可理解。如果一直放任下去,才是重大的执法风险。

然而企业陈述、应对的焦点,却一直是11号公告的合理性和合法性,这已经超出基层同志的权限了,而如果继续放任下去,那才是基层同志实实在在的锅了。这是要把主管局架在火上烤么?”以死明志“了,这是翻个面,撒点孜然继续烤么?

五、应当怎么做

我们换一种场景,假设另一种可能:总局630发文之后,企业梳理归集自己的产品体系,优化生产链,置换相应的机器设备,产品该认证认证,该审批审批,该备案备案,条件具备后,依足2013年50号公告备案,可能也就第三季度在生产链重整过程中的产品需要缴纳消费税,后期备案认证后的产品自然也就根据50号公告不征消费税了。

是不是很和谐,也很经济?

我们经常提纳税遵从,依足条件和程序办理产品认证,然后再不征税,不也是纳税遵从么?

盘点企业应对过程,从最佳实践角度,有以下问题值得思考:

1)税务应对路径需要仔细规划,证明重芳烃衍生品不是重芳烃,可能意义并不大

在连续生产模式下,用应税消费品生产非应税消费品的,应当在投料环节征税。详见[[#一、证明了”重芳烃衍生品“这个概念成立,就一定能不征税吗?]]

即便在外购应税消费品连续生产的模式下,证明重芳烃衍生品不是重芳烃之后,也有可能导致对外购消费品的消费税抵扣、退税产生不好的影响。

截止本文写完之前,又有网友大神挖掘出企业自2020年至2023年6月,享受消费税退税累计8.72亿元,而退税的依据是:外购石脑油、燃料油用于生产用于生产乙烯、芳烃类化工产品;因为上一环节已经交过消费税,本环节应按照实际消耗量予以退税。

虽然我们无法窥测上述退税与本次惹风波的重芳烃衍生品是否是同一生产线,是否存在直接联系;但是可以侧面印证企业的生产模式是:购进原油或应税消费品为原料,经过多环节工艺加工后,提取出各类化工产品——这些化工产品全部纳入消费税管理范围,但按照47号公告及50号公告备案后,才可以不征。

企业生产重芳烃衍生品的上一环节投入的原料是什么我们无法得知,但是根据企业公告,企业是在2023年7月1日以后,才配置了重芳烃衍生品的抽提设备和抽提工艺,这是一个独立工艺。按照50号公告:其他呈液态状产品……用于非连续生产应征消费税产品,适用47号第一条和本公告第三条规定。

简言之,即便重芳烃衍生品不征消费税,上一环节的原料也需要按照47号公告进行判断是否征收消费税。

2)税务应对过程,一定要熟悉现行的规则体系。

通过对条例、47号公告、50号公告以及2023年11号公告的梳理:

- 消费税是正列举税目,税目表没有列举的不征。

- 为了堵塞变名销售的漏洞,对石脑油这个子目进行了负列举,即石脑油税目涵盖了除已有税目的产品以外的其他全部产品,但符合条件的不征消费税,否则全部视同石脑油征收消费税。

在上述规则体系下,欲要证明衍生品类产品不征消费税,

- 要么证明衍生品是一种独立的化工产品,参照沥青不征消费税的模式,根本就不进入成品油税目;

- 要么证明衍生品属于成品油税目范围、属于石脑油税目范围,但是符合47号公告的条件,在履行备案手续后,可以不征消费税。

这才是现实场景中的最佳实践的路径。

3)税务应对中,如果寻求例外规则管理,一定要基于常识和事实。

衍生品,字面理解,他不是纯物,而是和主物伴生在一起得混合物;他是类物,化工领域多指包含了很多没有提取价值或无法提取的混合物。

按照现行政策语境,进入《中国现有化学物质名录》和《新化学物质环境管理登记证》不征消费税的产品大多是纯物;要么要求又列明的分子式,要么是新化学物质。这才是石脑油子目下对石化产品全包围、设立负面清单,以实现堵塞变名销售漏洞的意义。

衍生品作为一种类物,取得上述”物质“登记还是有一定难度的。即便通过公关取得了上述登记,不征消费税也会对现行的征管规则造成冲击,税务阻力还是会非常大:

- 以前,为了堵塞漏洞,未列举的产品全部放入石脑油税目征税,但已识别和登记的”物质“不征。

- 现在,若衍生品属于”物质“,这是要给现行征管规则开个后门吗?要知道,前述未列举的产品都可称之为衍生品。

税务应对中,经常采取的一个思路是,特殊物一般化;一般物特殊化,以突破税务征管规则,实现例外管理的目的。

可在重芳烃大类中,重芳烃衍生品与重芳烃都是一般物。重芳烃可以特殊化独立于重芳烃衍生品,只要控制纯度即可;但重芳烃衍生品却无法特殊化独立于重芳烃,谁知道到底衍生的物质到底是些什么内容呢。若真要将其特殊化处理,至少得是:重芳甲烃,或重芳烃甲,至少得是有名有姓的物质吧?

在重芳烃大类中,特殊化重芳烃衍生品是无法做到的,至少是现在石脑油税目的征管颗粒度下,是无法得到支持的。

另外,重芳烃衍生品区别于重芳烃的提法也是第一次见到,甚至比较企业2022年、2023年的年报,其主要产品在2022年度是不区分重芳烃及重芳烃衍生品的。

4)税务应对立场一定要基于业务实际,而不能预设立场

近来两年,从事税务服务得人员越来越多,服务风气也越来越浮躁。很多从业人员都在”税法是恶法“得立场下展开叙事结构,骂一句税法可得老板万千点赞;批一句税局可得榜一大哥火箭。 而,税务服务应该是从最基本的业务分析出发,立足于业务事实,进行税务定性。立足现实环境、立足业务事实,小心研判:

- 谁;

- 干了什么,

- 产生什么权利义务关系变动,

- 触发了什么纳税义务;

在基本的业务事实之上,进一步展开立场,有没有税务优化调整的空间,能不能重组优化生产链/业务链,符不符合国家引导政策,会不会被禁止/限制/加重税负,以及该从哪个角度进行税务抗辩,该用哪个路径进行税务应对?

情绪化对立、拒绝有效沟通,愤然暴起职责税收政策为暴政恶法,于事何益?

须知税权是国家主权之一,税权本身就有强制性;即便抗辩最后取得了成功,也必须是在真实的环境中,在现行体系内才能取得成功。

否则,这不是”抗税“么?当然,现行刑法”暴力“抗税才入刑,这种挑动对立、裹挟舆论、语言攻击目前是不作为抗税入刑的。

4)行政执法是一个庞大的体系,不同的诉求一定要对有权的机关表达

用规则才能战胜规则,用魔法才能打败魔法。 。

5)如果确定是因为立法概括性造成了合法伤害,应当依照救济途径向有权的机关表达,而不是制造对立

税务总局、财政部、国务院有没有税收立法权,符不符合立法法,授权立法合不合适,我们都见过,也都了解,这是我们当前的现实,而这个现实至少是我们在讨论具体的业务场景中无法解决,至少在我们讨论重芳烃衍生品该不该征收消费税的时候无法解决的。

但也应看到,同样也得益于税务总局的税收征管权及少量的税收立法权,在某些具体业务中,在某些新生业态中,在确实存在因概括性而被”合法伤害“的部分场景中,税务总局还是能够快速纠正、调整、补充税法规则,完善征管体系的。这对于严格按照立法法程序进行修法,或授权修法,还是具有一定现实意义的。

但是,无论何种情形下,救济的途径都先是做好遵从,那么现实情况下,如何遵从纳税成本才会最小,才是需要考虑的问题。在遵从之后,才是选择何种抗辩策略和抗辩路径进行救济。

很多时候,路径规划的意义很可能要大于某个点上的专业深度以及政府资源的力度。在才是税务管理服务的价值所在。